「8時10分前に来てください」と言われたら、あなたは何時何分に指定の場所に行きますか?

そう、正解は「7時50分」ですね。この「8時10分前」という表現、実は、日本語を母語としない外国人にとっては、非常に混乱しやすい表現です。「8時の10分前」なのか、それとも「8時10分の前」なのか。言われてみれば、どちらの意味にも取れるような気もしますが、日本で育った私たちは、考えることすらなく、それが「7時50分」を指すことを知っています。

このような日本語の常識は、異なる言語や文化を持つ人々が共に暮らし働く多文化共生社会やグローバルビジネスにおいて、時に、コミュニケーションの障害になりえます。言語の壁による誤解やトラブルを避け、伝えたいことが伝わるコミュニケーションの実践方法として、「やさしい日本語」が注目されています。

この記事では、「やさしい日本語」とは何か、また、「やさしい日本語」がどのようにビジネスの現場や日常生活で役立つのか、さらに、「やさしい日本語」とAI自動翻訳の関係について解説します。

※本記事は、一般社団法人やさしい日本語普及連絡会 代表補佐の井上くみ子さんを講師に迎えたウェビナーの内容をもとに記事化したものです。目次

「やさしい日本語」はなぜ生まれた?

「やさしい日本語」とは、日本語に不慣れな人々でも理解しやすいように、難しい言葉や複雑な文法を避けてシンプルに伝える日本語のことです。これは、特に日本語を母語としない人々や、言語に不自由を感じる方々が情報を正確に理解できるようにするための配慮が込められています。

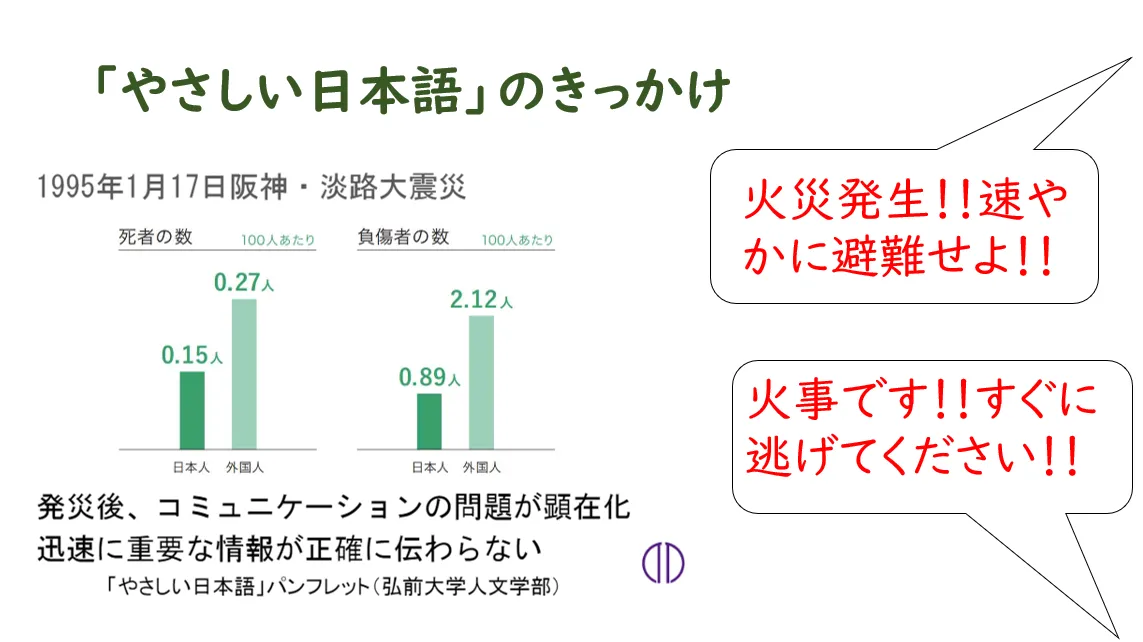

「やさしい日本語」が生まれたきっかけは、1995年の阪神・淡路大震災です。この震災における100人あたりの死者・負傷者の数を見ると、日本人に比べて外国人の割合が遥かに高いことが分かりました。

「やさしい日本語」が生まれたきっかけは1995年の阪神・淡路大震災

「やさしい日本語」が生まれたきっかけは1995年の阪神・淡路大震災

災害発生時、人々は自治体やメディアからの情報を頼りに避難しますが、「火災発生!!速やかに避難せよ!!」といった難解な言葉が使われたことで、外国人被災者が正しく理解できず、結果的に被害が拡大したのではと考えられました。もし「火事です!!すぐに逃げてください!!」といった簡単で明確な言葉が使われていれば、助かった命もあったかもしれません。この反省から、「やさしい日本語」の研究が始まり、広がっていったのです。

「やさしい日本語」は「はさみの法則」から始めよう!

どうすれば「やさしい日本語」を使えるようになるでしょうか?

弘前大学人文学部社会言語学研究室により、「やさしい日本語」のルールが作られました。最初からすべてのルールを覚えて実践するのは難しいかもしれません。まずは「はさみの法則」から始めると良いでしょう。

<「はさみの法則」とは?>

- 「は」=はっきり言う:曖昧な表現を避け、何をするべきか明確にする

- 「さ」=さいごまで言う:途中で話を切らず、最後まで伝える

- 「み」=みじかく言う:余計な情報を省き、結論を簡潔に伝える

・NG例:「この書類、見ておいて」

・言い換え例:「この書類の数字に間違いがないかチェックして」

「見て置く?」「何をどう見る?」「色や形?」「見てからどうする?」

確認する内容を具体的に指示することで、相手が迷わず行動できます。

・NG例:「今日はちょっと」で終わらせる

・言い換え例:「今日は別の用事があって行けません」

「何がちょっとなの?」「今日はちょっとだけ行く?」

日本人同士なら察してもらえることでも、外国人には理解が難しいことが多いです。

・NG例:「いろいろと検討した結果、継続するメリットも無くは無いのですが、このプロジェクトは中止にしたいと考えています。」

・言い換え例:「このプロジェクトは中止です。理由は…」

まず結論を伝えることで、誤解が減り、要点が伝わりやすくなります。

このように「はっきり」「最後まで」「短く」を意識することで、相手に伝わりやすい「やさしい日本語」を使えるようになります。

自分の言葉を客観視することの重要性

日本は「ハイコンテクスト文化」と呼ばれ、文脈や暗黙の了解に大きく依存する文化です。日本語もまた文脈によって意味が変わりやすい「ハイコンテクストな言語」であり、言葉だけでなく状況や背景、相手との関係性を理解することが求められます。このため、日本語に不慣れな人にとっては、その意味を正確に理解するのが非常に難しい場合があります。

たとえば、「水しか飲めません」という表現は、「飲めません」という否定の言葉があるため、禁止や制約を表していると捉え、「水を飲めない」と誤解される恐れがあります。「水だけ飲めます」と言い換えた方が、相手にとって明確で理解しやすくなるでしょう。このような曖昧さや二重否定は、日本語の美しさでもありますが、他言語話者には大きなハードルとなります。「やさしい日本語」を学ぶことで、日本語話者も日本語の難しさや表現の多様さを再認識し、コミュニケーション能力を高めることができます。

母語である日本語だからこそ、無意識に使っている言葉が実際にはどれほど曖昧で難解であるかを理解することが大切です。「やさしい日本語」は、こうしたハイコンテクスト文化において、自分が使う言葉を客観視し、相手に伝わりやすいかどうかを考えた上で、簡潔でわかりやすい表現に置き換えるコミュニケーション術なのです。

「やさしい日本語」でAI翻訳を賢く活用する

「やさしい日本語」は、AI翻訳にとってもやさしい言葉です。AI翻訳は語彙の豊富さや翻訳速度に優れている一方で、文脈や文化的な背景を理解することが苦手です。このため、複雑な日本語をそのまま翻訳すると、誤訳の発生にもつながりやすくなります。しかし、「やさしい日本語」を使うことで、AIが誤訳しやすい部分を避け、より正確に翻訳できるようになります。

たとえば、複雑な構造や曖昧な表現を含む日本語は、AIにとって適切に解釈することが難しい場合がありますが、「やさしい日本語」で簡潔で明確に表現することにより、AIの翻訳精度を向上させることができます。これにより、AI翻訳の持つスピードや豊富な語彙を最大限に活用した、効率的なコミュニケーションが可能になります。

まとめ

「やさしい日本語」は、日本語や日本の文化に不慣れな人にも理解しやすい形で情報を伝えるための手法です。また、外国人だけでなく、子どもや高齢者、障がいを持つ方々にも情報をより正確に届けることで、社会全体の包摂性を高めます。そして、ビジネスの場においても、国籍や言語を問わず円滑なコミュニケーションを実現し、誤解やトラブルを防ぐ重要なツールとなります。

「やさしい日本語」はAI翻訳とも相性が良く、曖昧さや複雑な表現を避けることで翻訳精度を高め、スムーズでスピーディな多文化間コミュニケーションの実現を後押しします。

『「やさしい日本語」 ~AIにもやさしさを~』

井上くみ子さんを講師に迎えたウェビナー『「やさしい日本語」 ~AIにもやさしさを~』では、より多くの文例や、「やさしい日本語」のルールに触れています。ぜひご視聴ください。

ウェビナーを視聴する