愛三工業株式会社 AI自動翻訳の導入 海外拠点の幹部社員を母語テキストで研修。グローバルな“人財育成”と“ナレッジ共有”を加速

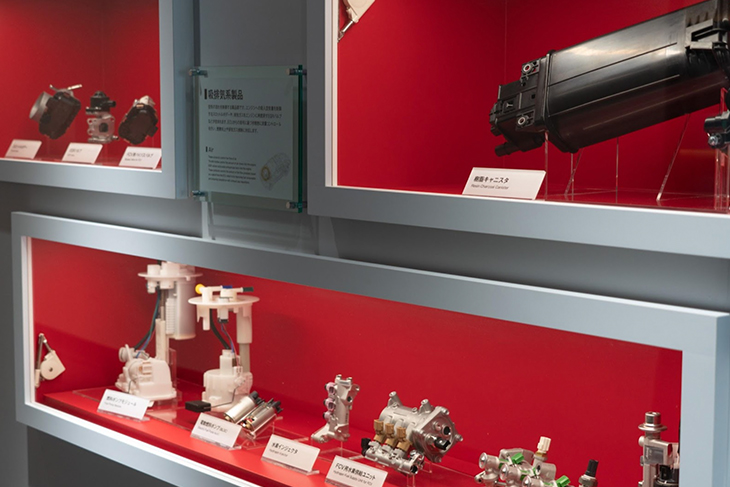

愛知県大府市に本社を置く愛三工業株式会社は、自動車部品を製造・販売するメーカーです。主な製品に、燃料ポンプモジュールやスロットルボデー、キャニスタ、エンジンバルブなどがあり、世界中を走るクルマの約3台に1台に同社の製品が搭載されています。動力源の多様化が加速する中で、市場の変化に合わせた技術開発の進化、次世代モビリティへの対応を着実に進めることを自らの役割に据え、さらなる成長に向け挑戦を続けています。

同社では、2024 年7月より『FLaT』の正式利用を開始。本記事では、愛三工業 デジタル業務改革推進部 業務改革企画室 村田様、技能技術みらい育成部 グローバルトレーニングセンター 本田様に採用の理由と活用状況を伺いました。

愛三工業株式会社

創業は1938年。最初の出資者が愛知県と三重県の会社だったことから、両県の頭文字を取って「愛三工業」と命名されました。当初は、軍需品の製造、終戦後民需転換し、自動車部品メーカーとして再出発。以来、クルマの「走る・曲がる・止まる」に直結する機能部品を製造、1990年代からは、北米、欧州、アジアと積極的にグローバル展開を図ってきました。同社のものづくりに妥協はありません。愛三工業にとって品質第一は当然であり、お客様に喜ばれる商品をめざし、たゆまぬ努力を続けています。同社にはすべての部門にわたって「いいものをつくる」という想いが共有されています。

ご担当者様

デジタル業務改革推進部 業務改革企画室 村田(むらた)様

技能技術みらい育成部 グローバルトレーニングセンター 本田(ほんだ)様

目次

出発点と選択の理由:DX部門主導で、セキュアで費用対効果高く全社提供できる『FLaT』を選定

村田氏

ー 皆さまの業務内容をご紹介ください。

村田:デジタル業務改革推進部に所属しています。当部は情報システムとDX推進を兼任しており、全体としてはIT基盤の構築・運用、サイバーセキュリティ、DX人財の育成などを担っています。その中で私は、ITツールの発掘やそうしたツールをベンチマークして、他の部門と協力しながら導入を進めていくという業務を担当しています。

本田:私は技能技術みらい育成部の「グローバルトレーニングセンター」に所属しています。この部の役割は、品質に重きを置いたものづくり教育を行うというところにあります。センターでは、年に6回、全世界にある愛三工業の拠点、たとえば、インドや中国、インドネシア、アメリカ、メキシコ、チェコなどから部課長クラスの社員を招き、専門的な研修教育を行っています。1回の研修期間は2週間で、私はそこで英語による翻訳・通訳を担当しています。

「グローバルトレーニングセンター」では世界を舞台に活躍できる“グローバル人財”を輩出(引用元:愛三工業企業サイト スペシャルコンテンツ)

ー 『FLaT』を選定いただくに至った経緯をお聞かせください。

村田:展示会で出会いました。そのときはDXに資するITツールという観点で見てまわっていて、たまたま目に留まったんですね。話を聞くと、高いセキュリティが担保されていること、ファイル翻訳や逆翻訳といった機能が標準搭載されていること、インターフェースがわかりやすいこと、全社導入しやすいことがわかって、検討してみようと思いました。

ー 全社導入にこだわる理由は何ですか?

シャドーITのリスクを軽減するための対策を打ちたかったからです。当社において翻訳ニーズが高まっていることは社内アンケートで分かっていました。当社は約3,000名の社員がいますが、これまでに翻訳ツールを使ったことがあると答えたユーザーは1,000名を超えていました。一部のユーザーしか使えないツールだと、それ以外のユーザーは無料の翻訳ツールを使うことになります。

無料の翻訳ツールでは、機密情報の漏洩リスクもありますし、アカウント管理をしているわけではないため、インシデントが発生した際に原因を調査することもできません。当社は生成AIも導入していますが、これを契機によりいっそうセキュリティ意識を高めようとしている最中だったので、セキュアに全社導入できることは重要な判断材料の一つでした。

〜独自調査に見る〜翻訳業務に潜む「シャドーIT」の実態

過半数のビジネスパーソンがAI自動翻訳を利用している中、所属企業から許可を得ずにAI自動翻訳を利用している人が多く存在。自社の預かり知らぬところで、AI自動翻訳に業務情報が投入されている「シャドーIT」のリスクの実態を紹介します。

一方、翻訳精度と利便性も重要であるため、トライアルでは、ヘビーユーザーに既存のツールと『FLaT』を比較評価してもらいました。その一人が本田さんです。

本田:私は、同じ資料を既存のツールと『FLaT』で翻訳して、ミスをしている箇所を確認しました。小さなミスと致命的なミスに分類し、それぞれの数を計測する方法で採点した結果、『FLaT』の方が優れていたので、『FLaT』に変更しても問題ないとデジタル業務改革推進部に伝えました。

村田:このような経緯から、『FLaT』のほうが愛三にとってメリットが大きいと判断し、総務部に話を持ちかけて導入が実現しました。

愛三工業流の活用術:“グローバル人財の育成”に向けて。海外拠点の研修生に、年6回作成する教科書を各母語で提供

本田氏

ー どのようにご活用いただいていますか。

本田:主に海外から来た研修生に対する教育資料の翻訳に使用しています。研修生の教育科目は、自動車業界を取り巻く環境の変化に伴い頻繁に移り変わります。少し前からSDGsに関する教育を取り入れていますが、最近ではカーボンニュートラルに特化した教育も追加されました。以前はテキストを一部更新するだけで済んでいましたが、今では、教育科目を管掌する部門から新たな科目のテキストが頻繁に提供されるという状況になっています。

テキストは、数ページのものもありますが、数十ページにわたるものもあります。さらに、研修生が英語を理解できるとは限らないため、彼らの理解できる言語に翻訳して展開します。内容を正確に把握してもらわなければ愛三のものづくりを理解したことにならないですし、わかりづらい表現があると、限られた研修期間で大量のインプットを受ける研修生にとっても大きな負担になります。そのため、一度か二度しか使わないテキストでも、丁寧に翻訳することを意識しています。

アジアを始めとして米州、欧州に23もの海外拠点がある愛三工業。多岐にわたる言語を母語とする社員とのコミュニケーションが発生する(引用元:愛三工業企業サイト)

英語の場合、時間があるときなら、私が翻訳するなり、生成AIを使うなりして翻訳可能です。しかし、英語以外に関しては翻訳のハードルが高くなっていました。以前は、中国語とインドネシア語の翻訳者がいましたが、業務量や人員確保の問題から現在は社内に翻訳者がいない状況です。

コロナ禍の収束後、研修を再開するにあたって翻訳方法を検討した際、毎年新しいテキストが大量かつ一気に作成されるという点と、複数の言語に翻訳する必要があるという点を考慮して、AI自動翻訳を使うことになりました。今までは既存の翻訳ツールを使っていましたが、『FLaT』が全社導入されたため、今後は全面的にこちらを使っていくことになります。

生成AIとAI自動翻訳の使い分け

・生成AI:より自然な表現にしたい場合に時間が許せば利用。正確性には課題があるため、目視でのチェックが必要

・AI自動翻訳:時間が限られている場合に利用。数多くのテキストを一瞬で訳出、訳抜けや誤訳が少ない

新しいテキストは研修の約1週間前に届き、時間に余裕があれば、生成AIを使います。ネイティブに使われる語彙・表現が選ばれていて、訳がより自然だからです。しかし、生成AIはときに訳抜けが生じるため、訳出後にしっかり目視でチェックする時間を取る必要があります。

翻訳タイミングが重なるなど時間がなくなってきたら、AI自動翻訳に切り替えて参加する研修生の母語の分だけ水平展開します。こちらなら訳抜けの心配はなく、安定した品質の翻訳テキストを迅速に作成することができます。

※『FLaT』は20言語に対応:英語・中国語(簡体字/繁体字)、韓国語、アラビア語、イタリア語、インドネシア語、オランダ語、スペイン語、タイ語、ドイツ語、トルコ語、ノルウェー語、ハンガリー語(マジャール語)、フランス語、ベトナム語、ヘブライ語、ポーランド語、ポルトガル語、ミャンマー語、ロシア語

本田さんの部署以外でも、自動車業界をめぐる新しい取り組みに関する情報収集は、インターネットはもちろん、論文を読むなど、海外言語でも積極的に行われており、活用の幅は大きく広がっています。

導入効果と今後の展望:速くて使える品質で訳出できることが何よりの価値。実現したいのは翻訳を活用した“ナレッジ・マネジメント”

ー どのような点に『FLaT』を利用する価値を見出していただいていますか。

本田:正直、スピードという観点では既存のツールに比べて10%ぐらい速くなったかなという感じですが、速くて使える品質で訳出できるということが何よりの価値です。時間がなくなってきて『FLaT』に切り替えたとたん、すべてがほぼ一瞬で終わって、なおかつちょっとレイアウトが崩れてしまったというような箇所の対処は私でなくてもよく、他の人にも依頼できるというのは助かっています。

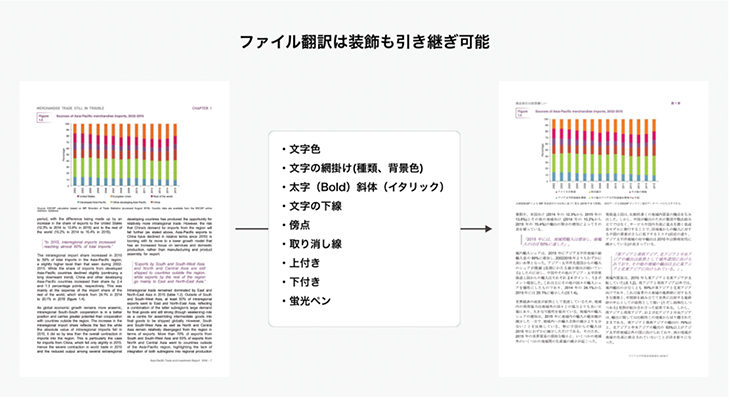

村田:セキュリティ的に信頼できる翻訳ツールを全社向けに提供できた安堵感は大きいです。「無料のツールは危ないですよ。安心して使えるツールを用意したので、こちらを使ってください」と訴求することができます。また、ユーザーの中には、今までファイル翻訳という機能を使ったことのない人もおり、「これはすごく便利だ」と喜ばれています。

これは想像ですが、無料のツールが危ないことは知っていて、これまで自動翻訳を使っていなかったり、時間をかけて一部だけをコピー&ペーストして訳したりしていた人もいたと思うので、そういうユーザーの業務効率を上げる効果もあると思います。

ファイル翻訳はPDFやPowerPoint、Word、Excelなどの装飾やレイアウトも原文通り翻訳可能

ー 今後の展望をお聞かせください。

本田:本社と海外拠点の間でのナレッジ・マネジメント(知識やノウハウを共有・活用することで、組織の生産性の向上や新規事業の開発などにつなげる手法)を強化していきたいです。どちらも、工場の仕様やラインの設置も似通っており、直面している課題もよく似ています。

しかし、本社では解決した事象でも、海外拠点では解決策を見出だせずに悩み続けていることが結構あるんですね。海外からの研修生から「なんだ、ここに答えがあったのか」と声を聞くことも多いので、そういうナレッジをどんどん水平展開したいですね。

今、それが実現できていないのは、本社が必要と判断した情報を優先的に海外拠点に提供しているため、すべての情報がタイムリーに提供されているわけではないからです。そういった本社と海外拠点の情報格差を解消するのに翻訳を積極的に活用し、情報が全社にいきわたる速度を速められたらいいなと考えています。

村田:最終ゴールは、翻訳していることを感じないぐらいスピーディーに意思疎通が図れるようになることです。それが可能になれば、コミュニケーションの壁は完全になくなるのかなと思っています。そのためにはソフトウェア、ハードウェアの両方が必要だとは思いますが、そういったレベルまでコミュニケーション環境が整ってくるといいですね。

組織でAI自動翻訳を無制限利用 FLaT

高精度AI自動翻訳を翻訳量・ID数無制限で提供した上で、アセスメント・活用促進も含め提供するワンストップDXソリューション。グローバル化する組織の生産性とセキュリティレベルを同時に引き上げます。