株式会社マクニカ AI自動翻訳の導入事例 即効性あるDX施策として『FLaT』を採用、社員の本来価値への集中を実現

株式会社マクニカは、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱うサービス・ソリューションカンパニーで、世界23カ国/地域81拠点で事業を展開しています。長年培ってきたグローバルネットワーク、半導体やITの技術に精通した技術力、優秀なエンジニアを擁し、お客様のニーズに応えるサービスを提供する人材力を強みとしています。

同社では、2022年7月よりDX推進のステップ1を実現するツールとして『FLaT』を全社導入しています。本記事では、株式会社マクニカ IT本部本部長の安藤 啓吾氏、同 IT統括部長代理 引田 則郎氏、同ネットワークス カンパニーの池田 瞳氏に、採用の理由と活用状況を伺いました。

株式会社マクニカ

株式会社マクニカは、1972年に設立され、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界23か国/地域81拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。

ご担当者様

株式会社マクニカ IT本部 本部長 安藤 啓吾(あんどう・けいご)様

株式会社マクニカ IT本部 IT統括部 統括部長代理 引田 則郎(ひきた・のりお)様

株式会社マクニカ ネットワークス カンパニー データ&アプリケーション事業部 第2営業部 第2課 池田 瞳(いけだ・ひとみ)様

目次

出発点と選択の理由: DX推進を皮切りに、明確で即効性のある効果が見込める『FLaT』を導入

安藤氏

ー 今回、全社DX推進の一環で『Mirai Translator®』を指名導入いただいたと伺いました。

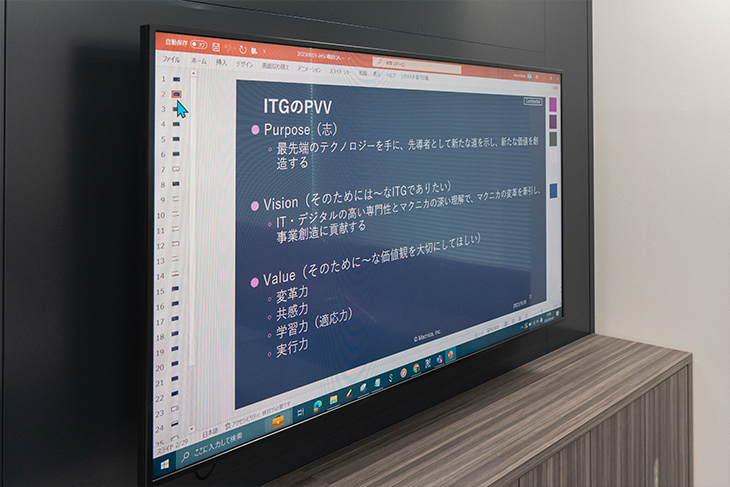

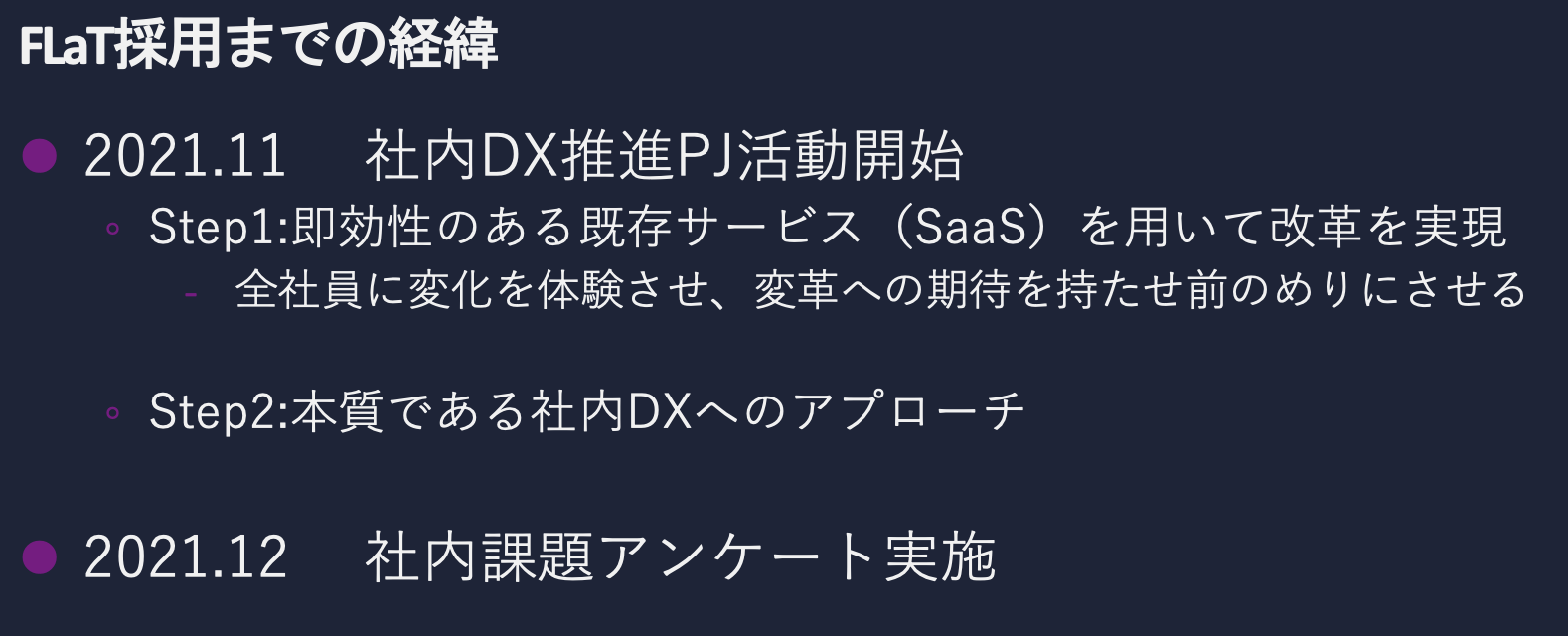

安藤:そのとおりです。マクニカIT本部では、最先端のテクノロジーを手に、先導者として新たな道を示し、新たな価値を創造することを目標に、IT・デジタルの高い専門性とマクニカの深い理解で、マクニカの変革を牽引し、事業創造に貢献するために一連の企業改革を進めています。全社DX推進プロジェクトも、2021年11月に私が先導役となって立ち上げ、2023年5月1日付で経済産業省が定める「DX認定事業者」として認定を取得しました。ただ、これだけ日本中でDXが叫ばれている中でも、実際のエンドユーザーからすると何をもってDXと呼ぶのかよくわからない、というのが正直なところで、それが当時の組織課題でした。

そこで、まずステップ1としては、すでにサービスとして存在している即効性のあるものを導入して、社員自身に効果を体感してもらうことを目指しました。「ITやデジタルを使うと、自分たちの仕事がこんなに変わるんだ、これがDXなんだな」ということを感じてもらうために、三つのツールを選定、その一つがAI自動翻訳の『Mirai Translator®』だったのです。そのため、当初から全社導入が大前提でした。

ー どうして候補に挙げていただいたのでしょうか。

安藤:私が前職で利用し、翻訳精度の高さが強く印象に残っていたので、調査してみたらと名前を出しました。私が個人的に魅力を感じたのは翻訳精度です。英語を始めとして、訳出結果が非常にネイティブな表現になっていました。表現がネイティブということは、こちらでチェックする手間が省けてそのまま使えるため、非常に作業効率が上がります。

引田氏

引田:もちろん、検討の際には、当社の視点でいろいろチェックしました。1つめは、ユーザーインターフェースです。研修・教育なしで使いこなせるかどうかは非常に重要でした。

二つめは、セキュリティです。マクニカでは、フリーの翻訳ツールを使用することを早くから禁じていました。入力した情報がそこに残ってしまうリスクがあるからです。技術商社でセキュリティ製品・サービスを扱っているのに、私たちがセキュリティ事故を起こすわけにはいきません。ですから、『Mirai Translator®』が翻訳終了後に自動削除してくれる仕組みになっているのはよかったです。また、比較検討したサービスの中には、その企業とは秘密保持契約が結べるけれども、内部で使われている技術のベンダーとは直接交渉できないというケースがあって、当社としては選べない状態でした。

三つめは、契約です。基本取引契約書を締結する際、先方主導で一言一句変更不可というサービスがあった一方で、みらい翻訳はこちらの要望に対して真摯に向き合ってくれました。

四つめは、サポートです。みらい翻訳は日本に拠点を置く日本の法人であるため、何かあってもレスポンスのいいサポートを期待することができました。

最後の五つめは、価格です。正直、全社利用を前提に比較したとき、『Mirai Translator®』の価格競争力は一番というわけではありませんでした。このままだと導入を決めても利用部門や利用ユーザーを限定せざるを得ないかもしれない、と思っていたときに『FLaT』プランが出ると聞いて、これが決定打になりました。絶妙のタイミングでした。

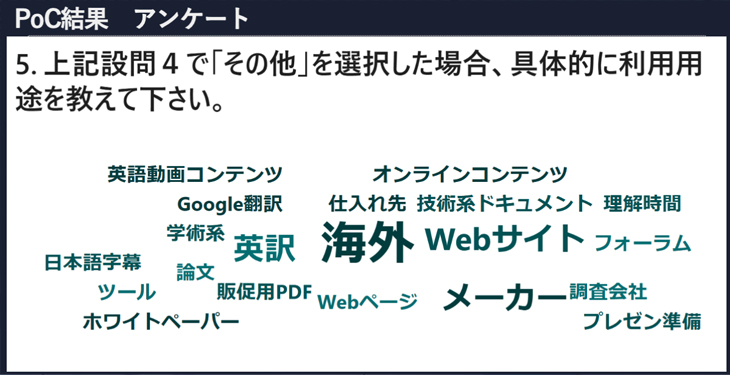

このような形で選定を進める一方で、2022年5月から1カ月にわたって100名規模でPoCも実施しました。PoCなので1カ月で予定通りクローズしたんですが、エンドユーザーからは「『Mirai Translator®』が使えなくなったのはなぜですか」と問い合わせが殺到しました(笑)。アンケートも行って、「早く利用したい」「利用したい」を合わせて75%ものユーザーが継続利用を望んでいたので、正式導入を決めました。

マクニカ流の活用術:ケースバイケースで使い分け。単純翻訳・学習翻訳・ストーリー翻訳など、多彩な活用法を確立

池田氏

ー どのように使っていただいていますか。

池田:私の所属するネットワークス カンパニーでは、海外の最先端製品をいち早く仕入れ、日本IT市場の先駆者的な立場として、販売パートナー様を通じた拡販活動を行うミッションを持っており、私はSaaSアプリケーションを中心とする複数の海外製品を取り扱うチームにいます。メーカーから送られてくる英文の契約書などを理解し、そこに何かリスクがあれば、パートナー企業やお客様にいち早く説明しなければなりません。たいてい受注を判断する直前など切羽詰まっているときで、しかも契約書であるため、誤った解釈や見落としが生じると、契約締結が危うくなったり、金銭的な問題に発展してしまいます。かといってフリーの翻訳ソフトは利用できず、困っていたところへ安心して使える『FLaT』が現れました。

私の場合は「ストーリー翻訳」といって、対象ドキュメントをファイル翻訳にかけて全体を把握し、そのあと原文を読みこむという使い方が多いですね。ときにはメーカーから一度に30本もの契約書が送られてくることがあって、迅速にパートナー企業に概要を伝えなければならないといったときにこのAI自動翻訳ツールを使っています。

一方、サポート担当者は海外メーカーと英語でメールのやり取りをしており、営業担当者も海外メーカーが発行するサポートチケットを英語で確認します。こうした場面での使い方は「単純翻訳」や「学習翻訳」になります。「単純翻訳」は、メールやWebサイトの英文を翻訳したり、こちらから出すメール返信文を日本語で記載してテキスト翻訳にかけ、意図どおりの翻訳になっているか逆翻訳をかけて確認するといった使い方です。「学習翻訳」は、自分の英語学習にも役立てようという利用法で、メール返信文を対象言語でタイプして、その後それを日本語に翻訳します。ここで自身の翻訳精度の確認を行います。怪しい部分があれば修正し、逆翻訳をかけて仕上げます。

細かなニュアンス、あるいはちょっと自信のないニュアンスを確認したいというときに、簡単に英語から日本語に翻訳できるツールがあることは非常に心強いです。このほかにも、「ストック目的翻訳」といって、技術系ドキュメントを翻訳してストックすることも行っています。

導入効果と今後の展望:時間・コストの圧縮だけでなく社員の本来価値への集中を実現、新しいチャレンジへの糸口にも

ー 導入効果をどのような点に見出していただいていますか。

池田:契約書1本を確認するのにこれまで30分はかかっていましたが、15分程度になりました。定量的な業務効率効果は2倍になりました。技術担当者も技術資料を翻訳するのに1本当たり2時間ぐらいかかっていたのが15分ぐらいになったといっています。

しかし、定量的な効果を得るだけが『FLaT』の価値ではないと思っています。英語にストレスなく取り組めるほど、英語の得意なメンバーばかりが海外製品担当になるわけでもありません。「英語の文章を翻訳するのが自分の価値ではない。その文章を理解した上で自分の付加価値を乗せられるかどうかが自分の本来の能力だ」と同僚が言っていたのですがまったくそのとおりで、AI自動翻訳ツールのおかげで自分の本来の価値に集中できるようになったことはほんとうに大きいです。また、こうしたツールがあれば、英語力の有無が新しいプロジェクトへの参加可否に影響するといったこともなくなっていくと思います。

安藤:ITの世界は英語中心です。新しい情報は英語で出てくることが多く、読み書きできても、ネイティブではないのでやはりちょっと面倒に思うところがあります。そこで『FLaT』を使うことで「面倒だから後にしよう」が「ちょっと読んでみよう」になり、生産性の向上や効率化だけではなく、新しい情報にリーチしやすくなるといったメリットも出てきているように思います。リーチできれば、情報収集の幅も広がりますし、当然判断も変わってきます。すでに非常に多くのユーザーが使っており、「ITでこんなに仕事が便利になるんだ」という認識は広がっていると思います。

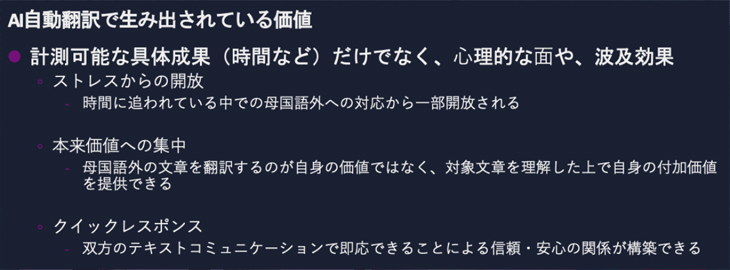

引田:現在マクニカでは、国内全従業員が利用可能な状態にあります。組織として把握している『FLaT』の価値も、安藤のいったとおりです。計測可能な具体的成果にとどまらない、⼼理的な側面や波及効果が大きいと実感しています。時間に追われている中で母国語外対応から一部開放されることによる「ストレスからの開放」であるとか、池田も言及した「本来価値への集中」、また「クイックレスポンス」で双方の得意なテキストコミュニケーションで即応しあえることによる信頼・安心の関係が構築できる点も見逃せません。

ー 今後の展望をお聞かせください。

引田:このところ生成AIの進化がめざましく、今後は言語に限らず分析や資料作成といったところへもこのテクノロジーの活用が主流になっていくでしょう。オンライン会議の要約なども、複数言語で同時生成するといったことが当たり前に求められていくと思います。最終的には、メールやチャットも自身が入力すると自動的に相手の言語で表示され、お互いの母語が何か・翻訳が必要かなど意識しない、といった未来が来るのではないでしょうか。『FLaT』には、この流れを先導するような形で機能アップデートを図っていってもらいたいと大いに期待しています。