武蔵精密工業株式会社 AI自動翻訳の導入事例 海外売上比率85%の武蔵精密工業がAI自動翻訳を活用で“グローバルコミュニケーション”を加速

愛知県豊橋市を拠点に、常に市場ニーズを先取りした独創的な技術を生み出してきた武蔵精密工業株式会社。現在は、コア事業である自動車部品事業を深化させつつ、新規事業創出にも果敢に取り組んでいます。同社がめざしているのは、テクノロジーによって社会課題を解決し、世の中からその存在を期待される「エッセンシャルカンパニー」です。

2019年、同社は登場まもない『Mirai Translator®』に着目、まず研究開発部で導入されました。現在は『FLaT』プランの下、国内外の拠点で約700名がこのAI翻訳ツールを“普段使い”しています。本記事では、武蔵精密工業 研究開発部 知財管理グループ グループマネージャー 伊藤 愛様、業務監査室 西村直美様に採用の理由と活用状況を伺いました。

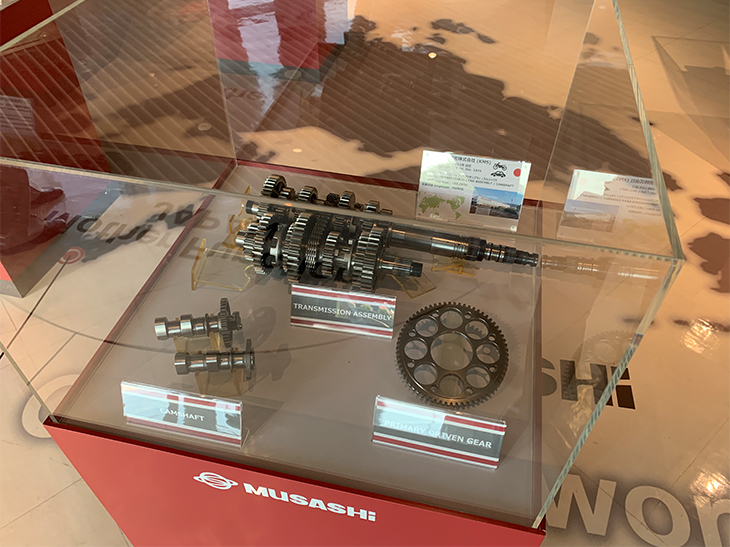

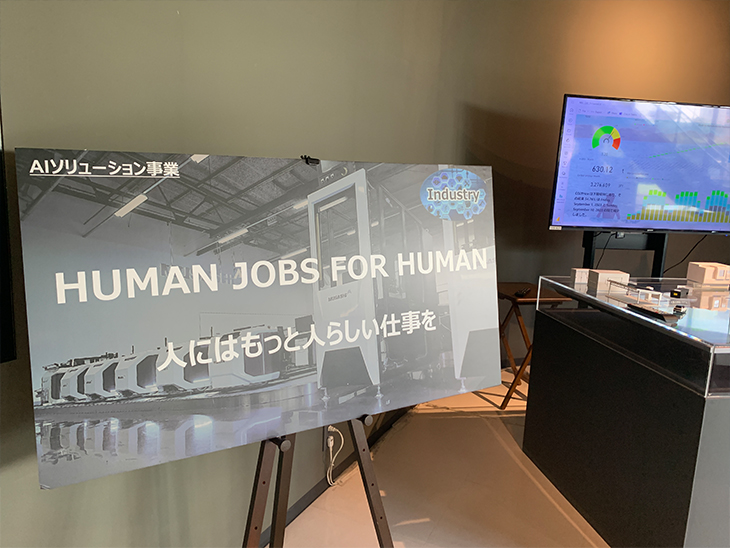

武蔵精密工業 本社内の展示ブースエリア

武蔵精密工業株式会社

武蔵精密工業株式会社は、四輪/二輪車用向けに、電動化や自動運転を見据えた次世代パワートレインならびにステアリング、シャーシ部品の開発/製造/販売を行っている会社です。1938年に大塚製作所として創業し、1944年に株式会社に改組しました。現在では、世界各地に製造拠点を持ち、グローバルな自動車部品メーカーとして成長。海外売上比率は約85%にまで達しています。同社では、創業100周年を迎える2038年に向けてムサシ100年ビジョンを策定、「Go Far Beyond! 枠を壊し冒険へ出かけよう!」をキーコンセプトに、限界や常識という枠を壊し今の延長線上にはない新しい価値創造に取り組んでいます。

ご担当者様

研究開発部 知財管理グループ グループマネージャー 伊藤 愛(いとう・あい)様

業務監査室 西村直美(にしむら・なおみ)様

目次

出発点と選択の理由:業務効率化が図れると確信、最も翻訳業務が生じているメンバーで導入

伊藤氏

武蔵精密工業は、進取の気性に富んだ企業です。ムサシフィロソフィーには、「ものづくりへの情熱を基盤に時代をリードするテクノロジーを追及する」という一文があります。製造事業者であること、自動車業界にいることに留まることなく、常に新しいことに挑戦していこうという企業風土があり、たとえば自らAI開発に乗り出したのもその一環でした。『Mirai Translator®』との出会いも、同社のそうした不断の取り組みの中で生まれました。

ー 皆さまの業務内容と『Mirai Translator®』との出会いについて教えてください。

伊藤:研究開発部の中の知財管理グループに所属しています。特許や商標の出願や調査を行う部署です。英語、中国語、場合によってはベトナム語やインドネシア語の特許関連書類を取り扱う際に翻訳業務が発生します。

研究開発部には、業務を効率化できそうなツールを探索している担当者がおり、ある展示会『Mirai Translator®』を見つけてきました。翻訳ツールというカテゴリーの中で飛び抜けてよかった、翻訳結果が日本語としてすごく読みやすい、と。それで、一番翻訳業務が生じている知財管理グループと、英語を最も使っている社内の同時通訳担当者でさっそくトライアルしてみることになりました。

西村:当社では、私ともう一人の同僚で同時通訳を担当しています。実際に二人で使ってみて驚いたのは翻訳スピードです。20ページほどあるPowerPointファイルが30秒ほどで訳せ、翻訳精度も私たちが安心できるレベルでした。「これなら使える」と思いました。

ファイル翻訳は装飾やレイアウトも原文通り可能

伊藤:私も英語でチェックして一番驚いたのが、特許の世界で使われる独特な専門用語を独特な専門用語のままきちんと訳出できていたことでした。「これはすごいね!」という話をメンバー間で交わしたのを覚えています。当時の担当者は、このような私たちのフィードバックから翻訳・通訳の業務負荷が大幅に減らせることを確信したそうです。また、ファイル翻訳をかけてフォーマットを維持できるか、翻訳速度はどうかといった自ら挙げたチェック項目をクリアしていたため導入することを決めました。2019年のことです。

武蔵精密工業の技術力が集約されたシャフトやギアなどの自動車部品

武蔵精密工業流の活用術:中国語の特許関連文書翻訳に活用。グローバル会議での日英併記資料作成も

ー 『Mirai Translator®』の導入でどのような課題解決を望まれましたか。

伊藤:翻訳業務に限らず、システムで代替できるものは、なるべく人手をかけないようにしています。翻訳業務も、一言一句絶対に間違えてはいけない重要な文書は引き続き翻訳者に依頼し、その一方で大体の趣旨がわかればよい文書は自動翻訳に任せるといった具合に、メリハリをつけていくことにしました。それで具体的に狙ったのが、中国語の特許関連文書の翻訳コスト削減です。

これまでは、当社と特許庁の間に立つ現地の代理人が特許関連文書の一部を英語に要約してこちらに送ってくれていました。しかし、要約では詳細がわからない場合もあり、再び現地の代理人に詳細を問い合わせることもありました。今では詳細を知りたいときには、現地の特許庁の文書を直接翻訳できるので、よりスピーディに対応方法を決定することができます。また、「重要度の低い文書については翻訳はこちらのAI自動翻訳で行うから、今後はその校正のみを依頼したい」と交渉し、翻訳費用を削減しました。

西村氏

西村:最初は通訳として入社しましたが、2年前に業務監査室という部署に異動し、現在は同時通訳と内部監査人として働いています。『Mirai Translator®』はその2つの業務で活用しています。まず同時通訳では、重要なグローバル会議で登壇者が利用するPowerPointファイルやPDFファイルを、日英併記資料として準備するのに使っています。これまでは自分で内容を読みこんで各ページに通訳メモを書き入れていたため、発表者が多いときなどは前夜遅くまで準備に追われたものでした。

内部監査では、監査人として、その国の法令、規制、会社の内部ルールなどが守られているかを評価します。そのため、それぞれの国の言語で記述された規程文書を確認する必要があります。しかし、それらはベトナム語や中国語など多岐にわたるため、規程が整備されていることは確認できたとしても、その先の内容にまで踏みこむことまではできませんでした。今では実際に各文書にどのようなことが記述されているかまで把握できるようになっています。

ー 徐々に『Mirai Translator®』ユーザー数を増やしていただいていますね。

伊藤:まずは研究開発部で15IDから30IDへ増やしました。同時通訳者以外は、すべて研究開発部内で、1グループ当たり2~3IDという形で割り当てていきました。しかし、そのうちに「研究開発部では『Mirai Translator®』という便利なツールを使っているらしい」という噂が広がり、各所から問い合わせが寄せられるようになりました。特に英語が得意な社員から強い要望がありました。全社レベルでの利用となると、もう自分たちの業務範囲を超えているということで、DX推進部に管理を託すことにして、そのタイミングで契約プランを『FLaT』に切り替えました。

西村:『FLaT』に移行する以前は、『Mirai Translator®』をトライアルベースで使っていたということもあり、公にはしていませんでした。ある日突然、みんなが使い出したのでびっくりしましたが、一方で安心もしました。多忙なときは翻訳を依頼されても引き受けられず、かといって翻訳精度が気になるため、下手なツールを紹介することはできません。しかし、このサービスが全社展開されたことで、『Mirai Translator®』で訳せば一定以上のレベルをクリアした翻訳文書になりますよ」「全て100%というわけではないけれど、入力する言葉を選ぶなどコツをつかめば、より精度の高い文書が得られますよ」、などとアドバイスできるようになりました。

導入効果:通訳業務負荷の削減に加え、海外拠点とのコミュニケーション活性化に効果。言語に対する心理的ハードルも低減

現在、同社では、国内拠点の利用希望者には全員IDが配布されており、約700名が日常的に『Mirai Translator®』を利用して業務を行っています。その導入効果は、業務監査室や知財管理だけにとどまらず、武蔵精密工業全体の“グローバルコミュニケーション”を加速させる予兆を感じさせています。

ー 導入の効果をどのような点に見出していただいていますか。

伊藤:知財管理グループにおいては、やはりコスト削減が大きいですね。翻訳業務のメリハリの実現ということで、ある種の手続きについては翻訳費用を3分の1に削減できました。

西村:大きいのは、業務負荷の軽減です。同時通訳業務の場合、冒頭でも触れたように、20ページ程度のPowerPointファイルなら30秒ほどで翻訳処理されるので、ゼロから翻訳する必要がなくなり、翻訳した文章の手入力、レイアウト修正の時間を考えると、大幅に効率化が図れています。また、中には当日資料を持ちこまれることもあり、従来なら大慌てで準備しなければなりませんでしたが、今は『Mirai Translator®』のおかげで会議直前の資料を今までの2倍のスピードで読み込めるようになり、精神的にも落ち着いて通訳に専念できるようになったので、その貢献は大きいと思います。

内部監査業務においても、海外拠点の規程文書の内容が確認できるようになったことで、当日取り上げるべき課題が事前に把握でき、ピンポイントで踏み込んだ質問ができるようにもなりました。監査業務の品質向上に役立っています。

また、初期から活用してきた業務部門での効果に加え、プランを『FLaT』に切り替えたことで武蔵精密工業全体のDX推進にも寄与しています。DX推進部 インフラ&サービスグループ グループ マネージャー 加藤宏好氏は、「特にインパクトが大きかったのは、『安心して使えるAI自動翻訳ツールを普段使いできるようになった』ことです。これまでどうしても英語が得意な人間に翻訳業務が集中しがちでしたが、アカウント数の制限のない『FLaT』が登場したことで広くアカウントを付与できるようになり、不均衡が是正されました」と語ります。

より大きな成長には、言語にとらわれない国を超えたコミュニケーションが必要という意識が経営層はじめ全社的に高かったことも、利用拡大を後押ししたといいます。英語が得意でない社員も、『FLaT』が使えるようになったことで、海外拠点とタイムリーにやり取りできるようになったケースもあるそうです。また海外拠点の社員教育用に英語版資料を作成したり、海外拠点から本社を来訪する社員の受け入れの際にその社員の言語で説明資料を用意するといったことが『FLaT』によって容易に可能になり、コミュニケーションが円滑に進むようになりました。

さらに、当初の想定を超えた利用も広がっています。たとえば、当初は国内拠点中心に利用していましたが、海外拠点の駐在員や翻訳業務に携わる現地従業員からも利用要望があり、IDを配布したので活用が進んでいます。様々な言語でのコミュニケーションの機会が増加する中、社内コミュニケーションの壁をグローバルベースで低減できたと高く評価、「便利で役に立つツールだから積極的に使おう」と使用が奨励されています。

今後の展望:言語の垣根を超えた、グローバルコミュニケーションの普及をめざす

ー 今後の展望や希望をお聞かせください。

西村:実現できないかと考えていることが二つあります。一つは「発音」です。英語で発表するとき、誰しも発音は気になるもので、私のところには「発音を教えて」「発音を聞いて」という依頼がよく来ます。私自身、二つの発音の間で迷うこともあります。『Mirai Translator®』が訳出した文書を発音してくれれば、自分で発音チェックできて便利ではないでしょうか。

もう一つは、「グローバルコミュニケーション」です。本社や海外拠点の枠を超えて何か一つのことに取り組み、達成するといった大きなコミュニケーションに、このツールが橋渡し役を務めてくれたらうれしいですね。

伊藤:AI自動翻訳ツールが手に入ったからといって、もう英語を勉強しなくていいかというと、そんなことはないと思うんですね。むしろ、ツールの活用を前提とした上で、やるべき英語学習があるような気がしていて、そういった提案をみらい翻訳から発信してもらえるとありがたいと考えています。

DX推進の観点でも、同社は『Mirai Translator®』のさらなる進化に期待を寄せています。メールやビジネスチャットなどのデジタルコミュニケーションや、英語を母語としない社員同士が英語で行うコミュニケーションへの対応に活用を広げていければと構想しています。